青葉台初等・中等学部ブログ

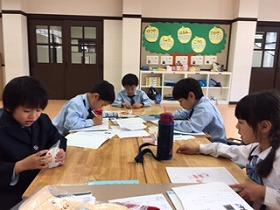

今日の授業風景

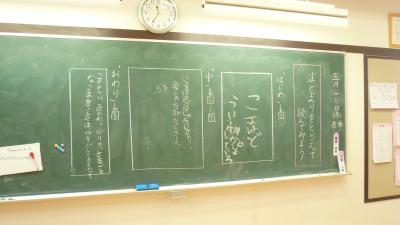

今日の国語の授業では、教科書の文章を自分なりに要約するという課題を出してみました。

文章をまとめるのって難しいですよね…

でも言葉を削る作業をすることで、本当に言いたかったことはなんなんだろう?

と考えてくれるようになって欲しいな~という願いを込めて。

みんな頑張って考えてくれました。

今度は子供新聞の記事をまとめる。なんていうのもやろうと思います。

暑さなんて気にしない(ミドルステージ)

今日は学活の時間で、クラス合同でドッジボールを行いました。

お友達の誕生日を祝ってあげたいとみんなで企画し、

他のクラスを巻き込んでの活動に。

暑い講堂内もなんのその。

みんな楽しそうに学活の時間を過ごしました。

どろんこフラッグ表彰式(プライマリー)

先日のどろんこ祭りで一番の盛り上がりを見せた

どろんこフラッグ。

今日の学活ではその表彰式を行いました。

第3位

第2位

そして第1位!

今回は1年生も上位に食い込みました。

感想発表の時には

「お友達が表彰されててうれしい」

「おめでとう」

と、表彰されたお友達をお祝いする言葉をかけてあげられていました。

負けてくやしかった人もいたようですが、

青葉台のお米をみんなでおいしく食べて、

また来年、どろんこフラッグに出場してね!

歴史用語とは(7・8・9年生)

歴史用語。

「墾田永年私財法」「大化の改新」「白村江の戦い」「天智天皇」・・・・・

数え切れないほどの言葉がたくさんあります。

日本の歴史は長いから仕方がないと言われればそれまでなんですが・・。

考えると今使っている言葉も未来の人からみたら「何言ってるんだろう」って思うんでしょうね。

「スマホ」「ライン」「Twitter」「おけまる」・・・

まあ未来の試験に出るかどうかはわかりませんが(笑)

いや大きなことを言うわけじゃないんです。

昔の人はなんでこういう言葉たちを残していったんだろうかなと思いまして。

何かしら訳があるんでしょうか。

みなさんは未来に残したい言葉とかありますか?

5月になって(1ねんせい)

久しぶりに1年生のクラスの様子を書くので

今日は最近の1年生の様子をお伝えしたいと思います。

5月から上級生と同じ時間割がスタートしました。

ファミリアや選択などたくさんの上級生と関わることが増えて

だんだんと顔や名前を覚えてきたみたいです^^

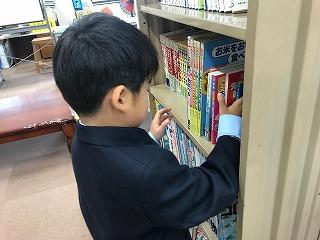

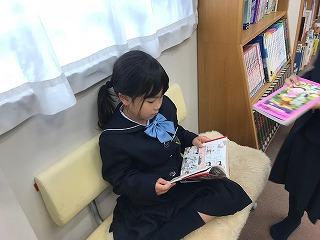

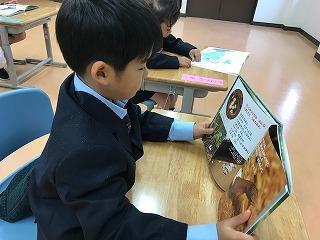

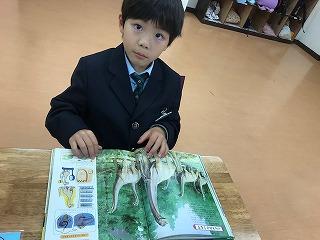

中読書のために図書室で本も借りました!

少し前までは紙芝居の読み聞かせをしていたのですが、

今は自分で本を読んでいるんですよ♪

静かに集中して自分で選んだ本を読んでいます。

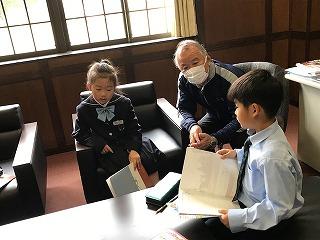

青葉タイムも少しずつはじまってきました!

校長先生とも楽しくお勉強をしています^^

今日は昨日のどろんこまつりの思い出を絵に描きました!

面談にいらっしゃった時にぜひ見てくださいね。

みんなで楽しく毎日がんばっている1年生です!

衣がえ(ミドルステージ)

今朝の天気予報では、今日はここ数日で最も暑い日だそうです。

通りで、“衣がえ”の児童・生徒さんがたくさんいるはず。

ちょっと、ばてそうな日々が続いていますが、毎日の健康観察では

どのクラスでも “はい、元気です。” の声が響きます。

なんだか、暑さが吹き飛びますね♪

漢字テスト(7・8・9年生)

漢字テスト…苦手です。

これは、私の率直な意見なのですが。

テストをするとなんか、みんな(生徒)VSテスト(教師)というか、、

うまく説明できないのですけれど、教師が敵?みたいに感じられるような気がして・・・

「できなかったものは、○○回直して!」っていうのも、じつは苦手です。。

「じゃあ、先生、そんなのしなきゃいいじゃん!」

って言われたら、それはそれで、なんだかすごく悲しくなります

だから、

「漢字テストできましたー!」って言われると、よかったーって思いますよ。ほんとに。

宿題も、そうかな。

いいですか。

だからみんな、漢字テストも宿題もガンバらなきゃダメだよ!

・・・っていう、ことを言いたいわけじゃなくて。

きょうも、昨日も、8年生は漢字テストがよくできていた。

宿題もちゃんとやっていた。

それをずっとつづけてほしい

っていう、そんなそんな おはなしなんです。

どろんこ祭り!(プライマリー)

今年も、この日がやってきました。

毎年恒例どろんこ祭り!

今年はプライマリーだけでしたが、1時間ちょっとの間、

思いっ切りどろんこを楽しむことができました。

感想発表では

「初めてだったけど楽しかった」

「どろんこフラッグで1位が取れてよかった。」

「最後のシャワーが気持ちよかった」

など、楽しい思い出が1つ増えたようです。

どろんこを楽しみつつ、リヤカーを運んでくれたり、たらいを用意してくれたり、

1・2年生の荷物チェックをしてくれたり、たくさん働いてくれた3年生。

1年生の着替えや荷物の準備を手助けしてくれた2年生。

初めてだけど、怖がらずにどろんこを最後まで楽しんでくれた1年生。

今日はプライマリーのみんなの力で

楽しいどろんこ祭りになりました!

あとはミドルに任せて、おいしいお米を作ってもらおう!

次のステップ(ミドルステージ)

買い出しの商品を堪能した青葉ファームは、すぐに次の活動へ。

「5月中には畑にさつまいもを植えないと!」

と、再び買い出しの計画を考えています。

自分がつくる料理やスイーツに一番合うさつまいもの種類を探すことも目的の一つなので、

苗の買い出しの所から色々と考えています。

「買いに行くお店は、たくさん種類が売っている場所が良いね」

「普通のお店って、どのくらいの種類が売っているのかな?」

「分からないなら、電話して聞いてみよう!」

思いついたらなんとやら。

あっという間に台本をつくり、調べた番号に電話です。

「お忙しい所すみません…」

挨拶からお礼の言葉までしっかりと伝える事ができ、

5つの店舗で詳しく話を聞くことができました。

この情報を基に、どこのお店に行ってどの種類を買うのかを早く決めて、

畑づくりを本格的に始めよう!

過去の生き様,じゃあ未来では・・(7・8・9年生)

司馬遼太郎という人が書いた『坂の上の雲』という小説がある。

明治維新をとげた日本は西洋列強に追い付くため,全力で走り出した。

この小説の登場人物は日露戦争で活躍した秋山好古・真之兄弟,そして文学界に大きな足跡を残した正岡子規である。3人はこの「明治」という時代を懸命に生き抜いた。

この時代は激動の時代である。江戸時代の旧身分は平等となり,努力すれば官吏にも教員にでも何でもできるようになった。もっとも根強い差別意識はしばらく残っていたが,当時の人々からすれば「よっしゃやったるぞ」という意気込んでこの時代を突き進んでいったと思う。

さて現在。

間もなく「平成」が終わりを迎える。

明治期のような混乱があるわけでもないが,時代の転換期が近づいてはいるという点では,789年生の皆さんは思うところがあるのではないだろうか。

旧時代と新時代の間にいる今,皆さんはどんな時間を過ごしたいだろうか?

白熱!しっぽとり

だんだん、汗ばむ陽気になってきましたね。

今日のプライマリー合同体育は、みんなでしっぽとりをやりました。

ルールは簡単で、

『チームに分かれてお互いのしっぽを取り合う!』

です。

しっぽとりと聞くとなんだか楽しそうですが、やってみると結構ハードです…

(私も体験済みですが、かなりきついです)

「走る」動きのほか「逃げる」「かわす」「よける」という動きや急に止まってすぐ動くなどの

多様な動きが身につけられます。

チーム戦にするとかなり盛り上がります。

最後の1人まで残った子達おめでとう!!

みんなで頑張れましたね^^

水分たっぷりとって熱中症に気をつけながら、これからも体育の時間頑張ろうね。

go and learn outside. (ミドルステージ)

Hello!

What's up ?

本題に入る前に・・・

恥ずかしながら私、今週前半は体調を崩してしまいました。

その間、「学習もファミリアも頑張っていたよ!」という声はもちろんのこと、

「みさき先生保健室で休んでいますか?大丈夫ですか?」と心配して職員室に足を運んでくれた人もいるって聞いたよ!

心配かけてごめんね。みんなのおかげで本調子に戻ることが出来ました。本当にありがとうね。

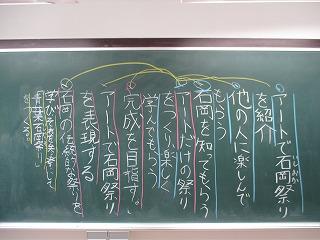

さて、今日アートクラブでは初めての校外学習に行ってまいりました。

石岡歴史ボランティアの方々と一緒に現地を回りながら説明をいただきました。

・常陸国総社宮

・石岡ふるさと歴史館

「石岡のおまつりはいつから始まったのですか?」

「獅子の種類は何種類ですか?」

「獅子の顔と後ろのかぶせる布のデザインはなんで全部違うのですか?」

「屋台っていつから出ているんですか?」

「石岡のおまつりは”祭り”ではなくなぜひらがななのですか?」

などなど、事前に用意していた質問はもちろんのこと

「なぜそうなったんですか?」

お話を聞きながら気になったこともその場で聞けていました。

・常陸風土記の丘

みんなのノートはびっしり!

「先生、わけわからないノートになっちゃった!」

という嬉しい悲鳴も。

たくさんたくさん吸収して帰ってこれたね!

この学習を参考に、来週から活動がんばっていきましょう♪

今日はお疲れ様でした!

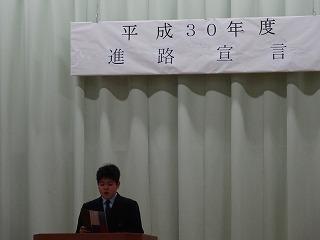

9年生へ(進路宣言next day)

「表現力の向上・読解力の向上」

本校では各教科ごとに、担当者同士で『教科会』という会議を行っているのですが、

上記の二つは、ハイステージにおける、国語科の指針となっております。

本日は、『相手や目的に応じたスピーチをする(社会との関わりを伝えよう)』という単元学習で

9年生が実際に他学年を対象にスピーチを行いました。

スピーチといっても、ただ人前に立って、はなす

にとどまらず、

「どのような人たちに、何のために伝えるか」

「どうすれば分かりやすく伝わるか」

を考え、

工夫して 取り組みました。

聞いてくれた子は、

感想を言ってくれたり、

お礼を言いに来てくれたり、してくれて

がんばって良かったね♪

●聞いてくれた子の感想(『自転車の乗り方について』3年生クラス)

「じてん車ののりかたとか、今までおしえてもらうきかいがそんなになかったので、

きょうは9年生がじゅぎょうしてくれて、よかったです」

「じてん車が歩道を通ってはいけないっていうのを、学ぶことができたのでためになりました」

「はなすときに黒ばんとかをつかってじょうずにせつめいしてくれたと思いました」

●聞いてくれた子の感想(『大谷翔平選手の活躍について』6年生クラス)

「私も前に出て発表したことがあるんですけれど、説明しながら黒板を書くっていうのが、わたしたちにはできないことだと思うので、それができる9年生はすごいなーって見ていて思いました」

「声も大きかったし、説明のときに黒板だけじゃなくて、写真をつかってくれたりしたのが分かりやすくてよかったです」

「他の子も言ってくれたんですけれど、ただ発表するんじゃなくて、ほんとに説明してくれていて、黒板をつかったりして、なんだか先生みたいだなーって感じました」

◎終わったあとの、二人の感想(事後学習)

「三年生クラスでスピーチをして、自分の伝えたいことをはっきり言えて良かった。三年生が私の話を聞いてくれたのがうれしかった。

今回の授業で学んだことは、黒板などを使ったり動きをつけたりすることで、他の人に分かりやすくなるということ。もしまちがっても、気にしすぎてはいけないということ。」

「さいしょはすごく緊張して少しあせったけれど、みんながちゃんときいてくれたので、たくさん練習して良かったと思いました。野球のことを知らない子もいるかなと思い、どう分かりやすく伝えればいいか悩みましたが、野球を知らなくても大谷翔平選手のことを知ってもらえたかなと思いました。

黒板をつかうと分かりやすいことが分かりました。ただ立っているだけじゃなくて動きもくわえなければあきてしまうことも知れてよかったです。」

実際にこれは、感想の一部で、、

本当はもっと、こんなに書いてくれたんですよ^^

ノート、いっぱいに。

感想のさいごに、こんなことが書いてありました…

「先生たちは、私たちのために色々なことをしてくれているのが分かりました。先生たちはとてもたいへんなんだと思い、それを知れてよかったです」

・・・これは、おなじ『伝える側』の立場になって、、思ったことなの?

共感してくれたのかなー? もしそうだったら、、

なんだかちょっと、

うれしい です♪

頼りにしているよ!(2年生)

「明日は1年生と一緒に朝の会をするから、かっこいい2年生だなあ!と思ってもらえるように、がんばってね!」

と伝えると、

「はい!」!という大きな返事とともに、

「ミニミニ先生になる~」

「でかでか先生になろうかなあ~」

という声が。

4月にくらべて朝の会、帰りの準備も早く、

明日は1年生のお手伝いができるくらい頼もしい2年生になっているはず!

それから明日はファミリアディ!お弁当と帰りの会もファミリアクラスです。

仲間と一緒に、楽しい時間を過ごそう!

↑一生懸命、連絡帳と日記を書く2年生と

↓尿検査の話で盛り上がる2年生。楽しい時間でした。

行ってきます♪ (ミドルステージ)

明日は校外学習に行ってきます。

その前に、みんなで計画を練りに練っています。

“見たい、聞きたい、知りたいがいっぱい”

8年生そしてみなさんへ(進路宣言 after )

「大きくなったら何になりたい?」

という言葉はいつから言われるようになるのでしょうか?

「何になりたい」っていわれても,そもそも「何」がわからなきゃ答えようがないですよね。

その「何」は,自分が得た経験,環境,出会い,そして憧れみたいなものが混ざって見えてくるような気がします。

さて,今回の進路宣言で皆が発表した夢は今まで自分が積み重ねた経験の一つの結晶なんだと思います。「何」に形ができたものでしょう。

その結晶を土台にこれからまた一つ一ついろんなことを見ていきましょう。

高校やその先の進路を見据えた時にさらに大きな結晶になっているように。

7年生の皆さん。

先輩たちの夢を聞いた後,ひょっとしたらお家に帰った時くらいに,「自分の将来って何だろう」と思うかもしれません。この機会にちょっと考えてみても良いでしょう。

1年生から6年生の皆さん,先輩たちの応援是非お願いします!

9年生の皆さん,ほぼ一年前に宣言しました。夢に向かって突き進んでください!

この進路宣言がみなさんの未来の結晶の一部になりますように。

8年生へ(進路宣言before)

明日は、進路宣言です。

「未来の自分」というと「輝かしい自分」「成長した自分」でなければならない、という思い込みがあるが、このとらわれこそ自分の可能性が花開くのを妨害しているような気がする。

(中略)

では、どうすれば「輝く未来」の幻想から解放され、いまの持ち味を素直に活かした未来を手に入れることができるのか。

(香山リカ 著 『貧乏クジ世代』より抜粋)

もちろん見覚えがありますよね?

この文章、今日の授業で取り扱ったものです

この文章の構造は『問答型』という、筆者が問題を投げかける形式で、読者にその答えを追わせるという記述になっています。

なんにも見ずに、上記の答えが出たのなら、、

本日の授業は100点満点です^^

・・・明日は、緊張するかなー?

でもね、こんなふうに書いてありました。

答え合わせしましょう♪

-どうすればいいのか。コツはたった一つです。イメージしながら、それにともなう感情まで実際に体験すればいいのです。

つまり、「輝く自分」をイメージするなら、いっそのこと、それが手に入ったときの喜びや感激などの感情までイメージし、実際に体験する必要があるのです。 (※表記の一部に変更あり)

3年前。

ぼくは、きみたちが5年生の担任でした。

はじめて青葉台で受け持ったクラスです。

なんだかそれだけで、けっこう特別な気持ちに

なったりもします

反省会(ミドルステージ)

月曜日に行ってきた買い出し&校外学習。

今日はその反省会(試食会)を行いました。

2つの店舗で商品にどんな違いがあったのか、

使っているいもの種類や味の違いなどを、実際に食べて確認しました。

今回の試食を参考に、これからは自分たちのつくりたい商品を考えていこう!

そして、同じ日に出前授業を行っていた住まいるさんも、今日は反省会。

今回専門の方にお話を聞けたことで知識や興味も深まり、

世界湖沼会議に向けたそれぞれの活動が、更に活発になっているようです。

うまく作れるかな?

今日は、理科の授業で、ゴムで動く車を作りました。

ペットボトルのふたを使って、タイヤにしました。

軸はつまようじ。

土台はダンボールです。

みんなどうやったら、よく動くかな?

といろいろ考えて試行錯誤しているようでした。

この時間が一番大事ですよね。

だれが一番遠くまで飛ばせるかな?

9年生

9年生のクラス日誌。学習の記録を書く欄があります。

毎日、1日の学習内容を振り返りながら記入しています。

「理科は・・・力が働き続ける運動。

数学は・・・素因数分解をやって…。」

時には、単元名を確認するために教科書を開いて

勉強内容を確認したり、漢字を確認している姿もあります。

4月当初は、「あれ?今日、この時間なにやったっけ?」

という会話が聞こえる事もありました。

5月に入り、休み明け2日しか過ぎておりませんが、

そんな間が抜ける様な会話は聞こえてきません。

何か、変わったかな?

大きく意識が変わっている様子は見られないですが、

「自分が変われている!」と錯角することも

モチベーションやエネルギーの源になったりして。

そんなことも考えながら、日々子どものことを想い

精一杯のエールをおくります。